LES ENTREPRISES DE BOISSONS ET LA CONSIGNATION DANS L’HISTOIRE : UNE COMPARAISON EUROPÉENNE

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.54695/eh.110.0069Mots-clés:

boissons, emballage, consignation, Europe, déchets, recyclage.Résumé

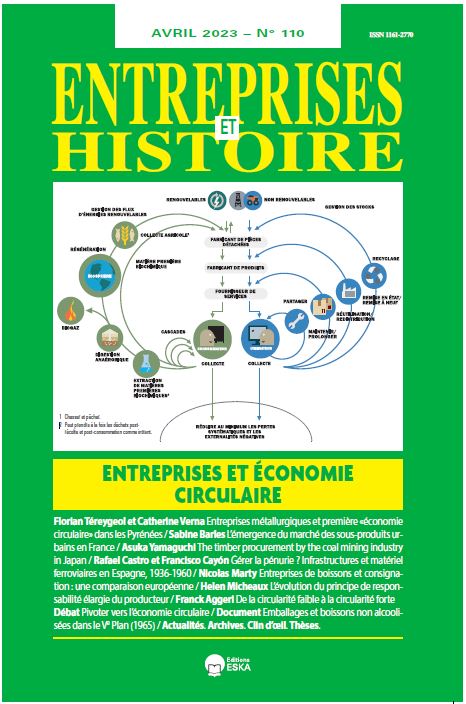

L’objectif de cet article est de reconstituer la trajectoire de la consignation des emballages des boissons industrielles et d’interroger son intégration dans l’économie circulaire depuis la création des marchés des boissons industrielles à la fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. L’article prend

pour terrain privilégié la France, en la comparant à plusieurs autres pays industrialisés. Pour répondre à cet objectif, il analyse les enjeux pour les différentes entreprises engagées dans ces marchés, depuis les producteurs jusqu’aux détaillants en passant par les grossistes et les fabricants

d’emballages. Trois périodes sont distinguées. La première, entre les années 1880 et les années 1930, est caractérisée par le fait que la consignation apparaît comme le principal dispositif, parmi d’autres, permettant le réemploi des bouteilles, dans une importante circularité initiale. Entre la

fin des années 1930 et la fin des années 1940, les États interviennent, dans le cadre de l’économie dirigée et faisant face à diverses pénuries, pour diffuser encore plus largement ce dispositif. Après la Seconde Guerre mondiale, la consignation est marginalisée en France par la diffusion des

emballages à usage unique, dans une sorte de triomphe de l’économie linéaire. Le passage à la consommation de masse conduit alors les producteurs à chercher à responsabiliser les consommateurs du fait de la diffusion des déchets. Ceux-ci sont tenus de participer à leur gestion dans une prise de conscience du gaspillage généralisé que suscite l’emballage perdu. Les éco-organismes promeuvent alors une circularité faible en favorisant le recyclage plutôt que le réemploi. Le renouveau actuel de la consignation pourrait permettre pourtant d’envisager une circularité forte. La consignation diffère selon les pays et les branches, ce que permet de souligner l’approche comparatiste. L’étude des rapports de forces entre différents types d’entreprises impliquées dans ces marchés est ainsi fondamentale pour en comprendre l’histoire.